Natürliche Entwicklungskrisen in der Lebensspanne – nach Erik Erikson

Menschen durchlaufen im Laufe ihres Lebens verschiedene Entwicklungsphasen, die jeweils von spezifischen Herausforderungen und Chancen geprägt sind.

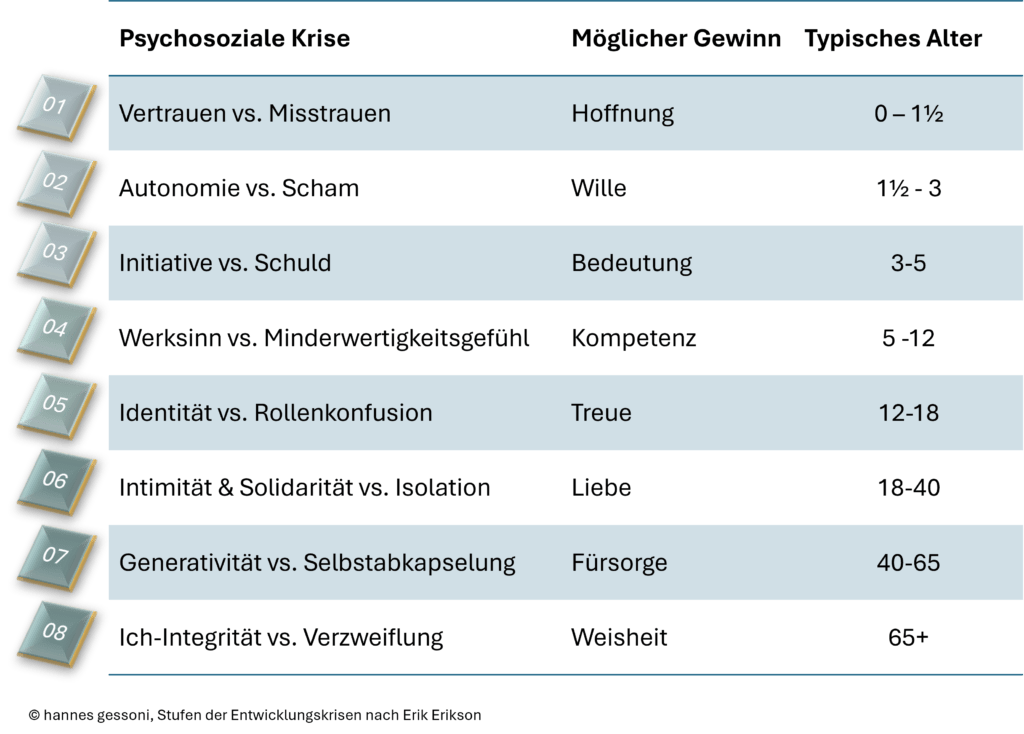

Diese Herausforderungen, häufig als „Entwicklungskrisen“ bezeichnet, können individuell sehr unterschiedlich ausfallen, doch sie folgen in vielen Theorien gewissen Grundmustern. Ein zentraler Beitrag zur Erforschung dieser psychosozialen Entwicklungsaufgaben stammt vom Psychoanalytiker Erik H. Erikson, der acht Entwicklungsphasen formuliert hat, in denen jeweils ein „Konflikt“ oder eine „Krise“ bewältigt werden muss.

Wird diese entwicklungsbedingte Krise erfolgreich gemeistert, so profitiert die Person von einer gestärkten Identität und einem Zugewinn an Fähigkeiten oder Einstellungen. Wird sie hingegen nicht erfolgreich verarbeitet, können sich längerfristige Schwierigkeiten, Unsicherheiten und Verhaltensprobleme ergeben.

Lesen Sie hier einen detaillierten Überblick über diese natürlichen Entwicklungskrisen, weshalb sie unvermeidlich sind, worin die wesentlichen Entwicklungschancen liegen und welche Risiken sich aus einer unzureichenden oder misslungenen Bewältigung ergeben.

- Frühe Kindheit (Geburt bis etwa 1,5 Jahre): Urvertrauen vs. Urmisstrauen

Krisenhafter Verlauf

In den ersten Lebensmonaten ist das Kind darauf angewiesen, dass seine grundlegenden Bedürfnisse – vor allem Nahrung, Wärme und Geborgenheit – zuverlässig erfüllt werden. Das Kind kann noch nicht zwischen sich und der Umwelt differenzieren und ist vollständig abhängig von Bezugspersonen.

- Krise: Das Baby erlebt Unsicherheit, wenn Bedürfnisse nicht prompt erfüllt werden, es fühlt sich bedroht oder im Stich gelassen.

- Ziel: Ein stabiles Gefühl von Sicherheit und Vertrauen in die Welt (sowie in die Bezugspersonen) aufzubauen.

Vorteile bei konstruktiver Bewältigung

- Entstehung von Urvertrauen: Das Kind lernt, dass seine Bedürfnisse respektiert und berücksichtigt werden.

- Positive emotionale Basis: Dieses Grundvertrauen fördert später Offenheit für neue Erfahrungen und die Fähigkeit, Beziehungen einzugehen.

Probleme bei Nicht-Bewältigung

- Urmisstrauen: Wenn das Kind häufiger Ablehnung, Vernachlässigung oder Unsicherheit erfährt, kann ein tief verwurzeltes Gefühl der Unsicherheit entstehen, das sich in Bindungsproblemen, Ängsten und Beziehungsstörungen niederschlägt.

- Fehlendes Vertrauen in die Welt und in andere Menschen.

- Kleinkindalter (etwa 1,5 bis 3 Jahre): Autonomie vs. Scham und Zweifel

Krisenhafter Verlauf

In diesem Alter beginnt das Kind, seine eigene Handlungsfähigkeit zu entdecken. Das „Trotzalter“ ist geprägt von Emanzipationsbestrebungen: Das Kind strebt nach Autonomie („Ich kann selbst!“), testet Grenzen und lernt, dass sein Verhalten Konsequenzen hat.

- Krise: Ein Balanceakt zwischen eigenständigem Handeln (inkl. Fehler machen dürfen) und dem Erlernen sozialer Regeln.

- Ziel: Das Kind soll ein gesundes Maß an Selbstständigkeit entwickeln, ohne die Grenzen der anderen permanent zu verletzen.

Vorteile bei konstruktiver Bewältigung

- Autonomie: Das Kind lernt, eigenständig Entscheidungen zu treffen.

- Entwicklung von Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

- Fähigkeit, Frustration besser zu regulieren.

Probleme bei Nicht-Bewältigung

- Ausgeprägte Scham und Zweifel an den eigenen Kompetenzen.

- Übermäßige Abhängigkeit oder Wut und Trotzverhalten in späteren Lebensphasen.

- Geringe Selbstwirksamkeitserwartung und Unsicherheit im Umgang mit Autorität.

- Vorschul- und frühes Schulalter (etwa 3 bis 6 Jahre): Initiative vs. Schuldgefühl

Krisenhafter Verlauf

Kinder im Vorschulalter entdecken die Welt durch Fantasie, Neugier und kreatives Spiel. Sie entwickeln eigene Ziele und Vorhaben – vom Rollenspiel bis zum sozialen Kontakt mit Gleichaltrigen. Gleichzeitig lernen sie gesellschaftliche Normen und moralische Regeln kennen.

- Krise: Das Kind gerät in Konflikt, wenn es seine zunehmend komplexer werdenden Wünsche und Interessen umsetzen möchte, diese aber gegen Normen, Regeln und Erwartungen stoßen.

- Ziel: Ein gesundes Maß an Initiative zu entwickeln, ohne dabei ein übermäßiges Schuldbewusstsein zu erleiden.

Vorteile bei konstruktiver Bewältigung

- Initiative: Die Bereitschaft, aktiv Neues auszuprobieren, Ideen umzusetzen und sich kreativ einzubringen.

- Aufbau von Selbstvertrauen, Zielstrebigkeit und sozialer Kompetenz.

Probleme bei Nicht-Bewältigung

- Starkes Schuldgefühl bei eigenen Handlungen, permanente Selbstkritik und Rückzug.

- Mangelnde Eigeninitiative in späteren Phasen, Vermeidung von Risiken, die eigentlich wichtig wären, um sich weiterzuentwickeln.

- Mittlere Kindheit (etwa 6 bis 12 Jahre): Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl

Krisenhafter Verlauf

Im Grundschulalter stehen Lernaufgaben, Leistung und soziale Integration im Mittelpunkt. Kinder erfahren, wie ihre Leistungen bewertet werden und vergleichen sich zunehmend mit Gleichaltrigen.

- Krise: Erfolg (z. B. Anerkennung für schulische, sportliche oder künstlerische Leistungen) versus Versagenserlebnisse und das Gefühl, nicht mithalten zu können.

- Ziel: Das Kind entwickelt einen Werksinn, der es motiviert, sich anzustrengen und eigene Fähigkeiten stetig zu verbessern.

Vorteile bei konstruktiver Bewältigung

- Ausgeprägtes Kompetenzerleben: Das Kind erkennt, dass es durch Anstrengung besser werden kann.

- Es entsteht ein gesundes Selbstwertgefühl, das sich auf Sachlichkeit und eigene Stärken stützt.

Probleme bei Nicht-Bewältigung

- Minderwertigkeitsgefühl: Kinder, die sich nicht kompetent fühlen oder oftmals kritisiert bzw. mit Misserfolgen konfrontiert werden, können eine tiefe Unsicherheit und ein Gefühl der Unfähigkeit entwickeln.

- Zurückhaltendes oder aggressiv kompensiertes Verhalten (z. B. Verspottung anderer, um die eigene Unsicherheit zu verdecken).

- Adoleszenz (etwa 12 bis 18 Jahre): Identität vs. Rollendiffusion

Krisenhafter Verlauf

In der Pubertät und Jugendzeit verändert sich der Körper stark, und Heranwachsende suchen nach ihrer sozialen und persönlichen Identität. Fragen wie „Wer bin ich?“ und „Was will ich werden?“ gewinnen an Bedeutung. Parallel entwickelt sich die Fähigkeit zum abstrakten Denken und zur Reflexion.

- Krise: Jugendliche probieren unterschiedliche Rollen aus (z. B. im Freundeskreis, in digitalen Welten, in Ausbildungskontexten) und müssen ihre Werte, Ziele und Überzeugungen finden.

- Ziel: Eine kohärente Identität aufzubauen, die das eigene Selbstbild stabilisiert.

Vorteile bei konstruktiver Bewältigung

- Klar definierter Lebensentwurf und Selbstverständnis.

- Identitätsgefühl: Ein Gefühl der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, gepaart mit Eigenständigkeit und Verantwortungsbewusstsein.

Probleme bei Nicht-Bewältigung

- Rollendiffusion: Das Gefühl, keinen festen Standpunkt zu haben; häufig schwankende Selbstbilder und Orientierungsverlust.

- Mögliche Folgen: Identitätskrisen, Bindungsschwierigkeiten, Orientierung an riskanten Subkulturen, Drogenkonsum oder andere problematische Verhaltensweisen.

- Frühes Erwachsenenalter (etwa 18 bis 30 Jahre): Intimität vs. Isolation

Krisenhafter Verlauf

Im frühen Erwachsenenalter stehen Partnerschaft, Freundschaften und die Gestaltung des sozialen Netzwerks im Vordergrund. Die Frage nach emotionaler Nähe und Bindungsfähigkeit wird besonders relevant.

- Krise: Menschen stehen vor der Aufgabe, sich auf tiefe Beziehungen einzulassen und dafür auch Kompromisse, Offenheit und Verletzlichkeit zuzulassen.

- Ziel: Das Erlernen von Intimität, die innige emotionale Bindungen ermöglicht, ohne die eigene Identität aufzugeben.

Vorteile bei konstruktiver Bewältigung

- Stabile Partnerschaften, verlässliche Freundschaften und soziale Unterstützung.

- Ein Zugewinn an emotionaler Reife, da man lernt, andere in ihrer Eigenständigkeit zu akzeptieren und dennoch Nähe herzustellen.

Probleme bei Nicht-Bewältigung

- Isolation: Angst vor Zurückweisung oder Verlust der eigenen Autonomie kann dazu führen, tiefe Beziehungen zu meiden.

- Einsamkeit, Unsicherheit und potenzielle Schwierigkeiten, Vertrauen zu anderen aufzubauen.

- Mittleres Erwachsenenalter (etwa 30 bis 65 Jahre): Generativität vs. Stagnation

Krisenhafter Verlauf

Berufliche Etablierung, Familiengründung und soziale Verantwortung sind zentrale Themen. Menschen übernehmen oft eine Vorbildfunktion (z. B. als Eltern, Führungskräfte oder Mentoren) und hinterfragen den Sinn ihrer bisherigen Leistungen.

- Krise: Die Auseinandersetzung mit dem Lebenslauf: Habe ich etwas Wertvolles aufgebaut? Wie gelingt es mir, für die nächste Generation aktiv etwas zu hinterlassen oder weiterzugeben?

- Ziel: Generativität: Weiterentwicklung der Gesellschaft durch Erziehung, Mentorschaft, Ehrenamt, kreative Leistungen oder berufliche Innovationen.

Vorteile bei konstruktiver Bewältigung

- Tiefe Lebenszufriedenheit durch das Gefühl, „etwas Sinnvolles“ zu tun und die nächste Generation zu unterstützen.

- Ausgereifte persönliche Identität, die sich in Selbstbewusstsein und Verantwortungsübernahme zeigt.

Probleme bei Nicht-Bewältigung

- Stagnation: Gefühl von Stillstand und Sinnleere, Midlife-Crisis, Frustration, das Gefühl, nichts beizutragen.

- Risiko von Burnout, Depression oder von Identitätszweifeln („Wozu das alles?“).

- Höheres Erwachsenenalter (ab 65 Jahren): Integrität vs. Verzweiflung

Krisenhafter Verlauf

Im späten Erwachsenenalter tritt oft ein Prozess der Lebensrückschau ein. Man reflektiert die Erfolge und Misserfolge seines Lebens, den individuellen Lebensweg und die sozialen Beziehungen. Auch körperliche Veränderungen, Krankheiten oder der Verlust nahestehender Menschen können den Alltag bestimmen.

- Krise: Die Auseinandersetzung mit Endlichkeit und dem Gefühl, ob das Leben „gelungen“ ist und Sinn hatte.

- Ziel: Integrität, also ein Gefühl von Akzeptanz des eigenen Lebens und der Unvermeidbarkeit des Lebensendes.

Vorteile bei konstruktiver Bewältigung

- Gefühl des inneren Friedens und Zufriedenheit: „Ich habe gelebt, wie ich es wollte, und ich akzeptiere mich mit allen meinen Erfahrungen.“

- Fähigkeit, das Leben und den Tod als Teil einer natürlichen Ordnung wahrzunehmen und emotional gelassen damit umzugehen.

Probleme bei Nicht-Bewältigung

- Verzweiflung: Reue und Bedauern über verpasste Chancen, Angst vor dem Tod und das Gefühl, das Leben sei sinnlos oder gescheitert.

- Rückzug und Verbitterung oder auch ein krampfhaftes Anklammern an vergangene Zeiten.

- Allgemeine Aspekte zu Krisenbewältigung und Fehlentwicklungen

9.1 Resilienz und Wachstumschance

In allen Entwicklungsphasen birgt die jeweilige Krise zugleich eine Wachstumsmöglichkeit. Krisen sind keine pathologischen Ausnahmesituationen, sondern normaler Bestandteil menschlicher Entwicklung. Eine angemessene Unterstützung durch das soziale Umfeld (Familie, Lehrkräfte, Freunde, Mentoren) stärkt die Resilienz, also die Fähigkeit, trotz widriger Umstände psychisch gesund zu bleiben und an Herausforderungen zu wachsen.

9.2 Risiken bei unbewältigten Krisen

Wird eine Krise nicht konstruktiv gemeistert, kann sich dies in maladaptiven Verhaltensmustern, Beziehungsproblemen oder psychischen Erkrankungen (z. B. Depression, Angststörung) äußern. Oft besteht ein dominoartiger Effekt: Wer schon früh mit Unsicherheit statt Urvertrauen startet, kann im späteren Leben stärker zu Isolation oder Minderwertigkeitsgefühlen neigen. Eine rechtzeitige Bearbeitung dieser Blockaden oder Konflikte (z. B. durch Psychotherapie, Coaching, Supervision) kann jedoch auch im Erwachsenenalter noch hilfreich sein und zu einer Neuorientierung führen.

9.3 Integration verschiedener Perspektiven

Während sich Eriksons Theorie auf den psychosozialen Kontext konzentriert, verweisen andere Theorien (z. B. Piagets Kognitionsentwicklung oder Bowlbys Bindungstheorie) auf unterschiedliche Facetten, die parallel ablaufen. Oft überschneiden sich diese Theorien und heben jeweils andere Schwerpunkte (kognitive, emotionale oder soziale Aspekte) hervor. Eine integrative Betrachtung ermöglicht ein umfassendes Bild, das sämtliche Facetten der menschlichen Entwicklung berücksichtigt.

9.4 Interkulturelle Unterschiede

Entwicklungskrisen folgen zwar grundsätzlichen Mustern, können jedoch kulturell und historisch variieren. Beispielsweise kann das Konzept der Adoleszenz oder der Rolle von Autonomie/Bindung zwischen Kollektivgesellschaften und Individualgesellschaften stark abweichen. Dennoch lassen sich Grundmuster erkennen, die auf der ganzen Welt relevant sind – wie die Suche nach Identität, die Etablierung von Beziehungen und das Streben nach Sinn.

Fazit

Entwicklungskrisen sind in jeder Lebensphase zugleich Herausforderungen und Wachstumschancen. Sie machen Entwicklungsprozesse sichtbar und motivieren zur Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, mit sozialen Erwartungen und mit Sinnfragen. Gelingt es, die Krise konstruktiv zu bewältigen, geht der Mensch aus ihr gestärkt hervor und gewinnt wichtige Kompetenzen.

Wird eine Krise hingegen nicht angemessen verarbeitet, kann dies zu langanhaltenden Unsicherheiten, Beziehungsproblemen oder psychischen Leiden führen. Da jedoch Entwicklungsprozesse lebenslang stattfinden, bleibt es meist möglich, frühere Defizite aufzuholen oder zu korrigieren. Förderung und Unterstützung – sei es durch Therapie, Coaching oder ein stabiles soziales Netzwerk – können wesentlich zum Erfolg beitragen. Letztlich prägen die erfolgreichen Bewältigungen von Krisen den Reifungs- und Wachstumsprozess, der sich über das gesamte Leben erstreckt.