„Normal sein“ – Fluch oder Segen?

Der Begriff „normal“ ist tief in unseren sozialen und kulturellen Strukturen verwurzelt. „Normal sein“ wird oft als Synonym für Konformität, Stabilität und Akzeptanz verwendet, während „nicht normal sein“ schnell mit Abweichung, Andersartigkeit oder gar Unangepasstheit gleichgesetzt wird. Aber was bedeutet es eigentlich, „normal“ zu sein? Und welche Konsequenzen hat diese Orientierung an der „Normalität“ für den Einzelnen und die Gesellschaft?

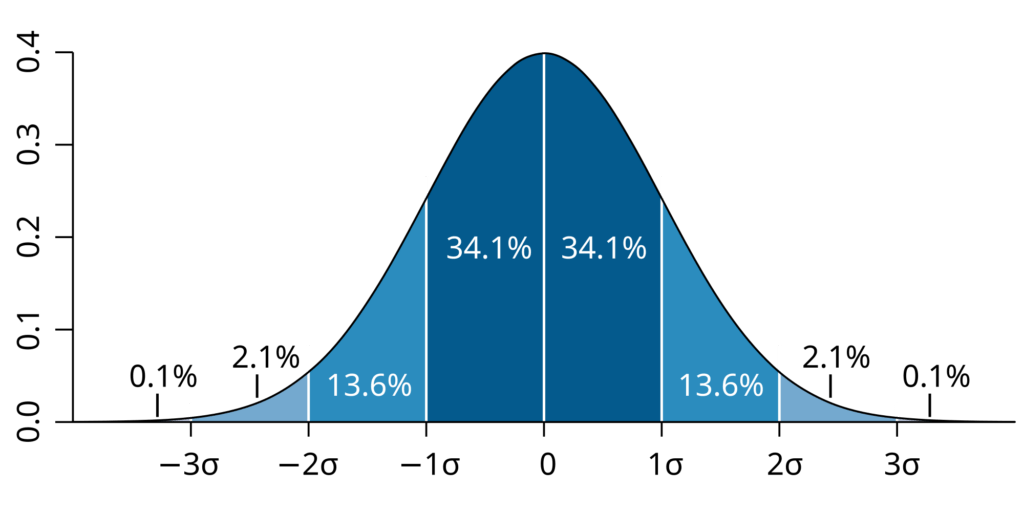

1. Was ist „normal“? Die Gaußsche Glockenkurve als Grundlage

Der Begriff „normal“ leitet sich ursprünglich aus der Statistik ab. Die Gaußsche Normalverteilung – oft als Glockenkurve dargestellt – beschreibt, wie bestimmte Merkmale (z. B. Körpergröße, Intelligenz, Einkommen) in einer Population verteilt sind.

- Die Fläche rund am das Zentrum der Kurve repräsentiert die Mehrheit der Menschen, deren Verhalten oder Eigenschaften als „durchschnittlich“ wahrgenommen werden.

- Die Ränder der Kurve stehen für Minderheiten, deren Eigenschaften oder Verhalten als „abweichend“ oder „extrem“ gelten.

In der sozialen Wahrnehmung wird „Normalität“ oft mit dem Bereich um die Mitte der Kurve gleichgesetzt. Wer in diesen Bereich fällt, erfährt meist soziale Akzeptanz. Wer sich hingegen an den Rändern befindet, wird häufig als „abnorm“ oder „nicht normal“ betrachtet.

2. Der soziale Druck, normal zu sein

Konformität und Anpassung

Psychologische und soziologische Experimente zeigen, wie stark der Wunsch nach sozialer Akzeptanz unser Verhalten beeinflusst. Eines der bekanntesten Experimente ist das Asch-Konformitätsexperiment (1951), bei dem Teilnehmer absichtlich falschen Aussagen einer Gruppe zustimmten, obwohl die korrekte Antwort offensichtlich war. Das Experiment verdeutlicht, wie stark der Druck zur Anpassung sein kann, selbst wenn es bedeutet, die eigene Wahrnehmung zu verleugnen.

Die Gefahr der Anpassung

Dieser Drang, sich der Mehrheit anzupassen, verhindert oft, dass Menschen ihre Individualität ausleben. Viele Menschen vermeiden es, Meinungen oder Ideen zu äußern, die von der „Norm“ abweichen, aus Angst vor sozialer Ausgrenzung. Diese Anpassung kann dazu führen, dass Innovationen, Kreativität und unkonventionelles Denken erstickt werden – Eigenschaften, die für gesellschaftlichen Fortschritt essenziell sind.

3. Innovation entsteht am Rand der Normalverteilung

Wer außergewöhnliches leisten oder Neues schaffen möchte, muss den Mut haben, die Mitte der Kurve zu verlassen und sich am Rand der Normalverteilung zu bewegen. Dies erfordert nicht nur Kreativität, sondern auch die Bereitschaft, Risiken einzugehen und gesellschaftliche Isolation in Kauf zu nehmen.

Das Leben am Rand

Menschen, die sich außerhalb der sozialen Normen bewegen, werden häufig als exzentrisch, unpraktisch oder gar gefährlich wahrgenommen. Doch genau diese Randpositionen ermöglichen es, die Welt aus einer neuen Perspektive zu betrachten und etablierte Denkmuster zu hinterfragen. Hier kann echte Innovation entstehen, disruptiv!

4. Beispiel: Albert Einstein – Der Denker außerhalb der Norm

Ein prominentes historisches Beispiel für jemanden, der bewusst aus der Mitte der Normalverteilung ausgetreten ist, ist Albert Einstein. Der Physiker revolutionierte mit seinen Theorien die Grundlagen der Wissenschaft und prägte das 20. Jahrhundert wie kaum ein anderer.

- Unangepasstes Denken: Einstein war als Kind kein Musterschüler. Seine Lehrer bezeichneten ihn als langsam und unaufmerksam, und er fiel durch unorthodoxe Lernmethoden auf. Diese Abweichung von der schulischen „Normalität“ führte dazu, dass er seinen eigenen Zugang zum Lernen fand.

- Revolutionäre Ideen: Einsteins Relativitätstheorie stellte etablierte wissenschaftliche Überzeugungen infrage. Seine Gedankenexperimente waren so radikal, dass viele seiner Zeitgenossen sie zunächst als unverständlich oder gar absurd ablehnten.

- Isolation und Anerkennung: Einstein musste zunächst mit Widerstand und Skepsis umgehen, bevor seine Ideen anerkannt wurden. Heute wird er als einer der größten Denker der Menschheitsgeschichte gefeiert, der die Wissenschaft auf eine neue Ebene gehoben hat.

Albert Einstein zeigt eindrucksvoll, dass außergewöhnliche Leistungen oft am Rand der Normalverteilung beginnen – dort, wo unkonventionelles Denken und Mut zur Andersartigkeit gefragt sind.

5. Warum wir „Unnormalität“ fördern sollten

Die Gesellschaft profitiert von Menschen, die bereit sind, sich außerhalb der Norm zu bewegen. Hier sind einige Gründe, warum „Unnormalität“ gefördert werden sollte:

a) Kreativität und Innovation

Außergewöhnliche Ideen entstehen selten in einem Umfeld, das ausschließlich die Konformität belohnt. Innovation erfordert die Bereitschaft, Risiken einzugehen und etablierte Denkmuster zu durchbrechen.

b) Fortschritt durch Vielfalt

Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Lebenswegen tragen zur Vielfalt der Gesellschaft bei. Vielfalt wiederum ist eine Voraussetzung für Resilienz und Anpassungsfähigkeit in einer sich schnell verändernden Welt.

c) Mut zur Individualität

Die Förderung von Individualität stärkt das Selbstbewusstsein der Menschen und hilft, eine Kultur der Offenheit und Akzeptanz zu schaffen, in der sich jeder frei entfalten kann.

6. Fazit: Das Gleichgewicht zwischen Norm und Abweichung

„Normal sein“ mag in vielen Situationen bequem und sicher erscheinen, doch echter Fortschritt und außergewöhnliche Leistungen erfordern den Mut, aus der Mitte der Normalverteilung auszubrechen. Die Gesellschaft sollte lernen, Menschen, die sich an den Rändern der Kurve befinden, nicht als „unnormal“, sondern als Potenzialträger zu betrachten. Diese Randpositionen sind oft der Ursprung von Innovationen, die die Welt verändern.

Das nächste Mal, wenn jemand sagt: „Der ist ja nicht normal“, lohnt es sich, genauer hinzusehen – vielleicht steht vor uns ein zukünftiger Visionär oder Pionier, der bereit ist, unsere Grenzen neu zu definieren.